González-Matesanz, F.J.

Subdirector General de Cartografía y Observación del Territorio

Instituto Geográfico Nacional

Sobrino, J.A.

Jefe de Área-Red de infraestructuras Geodésicas

Instituto Geográfico Nacional

Resumen

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825–1891) fue una figura clave en la ciencia del siglo XIX, tanto en España como a nivel internacional. Su vida estuvo marcada por la disciplina, la sobriedad y una profunda vocación por el conocimiento. Huérfano de padre desde los siete años, creció en un entorno severo y solitario, que moldeó su carácter reservado. A los catorce años ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, donde destacó por su brillantez, rigor y dominio de idiomas, cualidades que mantuvo durante toda su carrera.

En un siglo marcado por la inestabilidad política —guerras civiles, regencias, repúblicas y restauraciones—, Ibáñez supo mantenerse centrado en su labor técnica. Participó en la elaboración del Mapa Topográfico Nacional, fundó y dirigió el Instituto Geográfico y Estadístico y diseñó instrumentos de precisión como el Aparato Ibáñez, con el que midió la base geodésica de Madridejos con una exactitud nunca antes lograda.

Fue también una figura destacada a nivel internacional. Representó a España en la Asociación Geodésica Internacional, fue su primer presidente oficial y desempeñó un papel central en la en la creación de una infraestructura internacional de metrología permanente con la creación de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) funcionando bajo la vigilancia de un Comité Internacional (CIPM) y todo ello bajo una Conferencia General (CGPM). En 1875, fue nombrado presidente CIPM tras la firma de la Convención del Metro, consolidando la cooperación científica internacional.

Su vida personal, en contraste, fue discreta y compleja. Se casó dos veces y tuvo dos hijos, aunque su sucesión nobiliaria estuvo envuelta en controversias. Falleció en Niza en 1891, algo alejado de la vida oficial. Sin embargo, su legado perdura en la ciencia de la medida y la cartografía, y en la modernización técnica de un país que entonces aún buscaba su lugar en la Europa del conocimiento.

Palabras clave: Geodesia; Metrología; Sistema Métrico Decimal; Instituto Geográfico y Estadístico; Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM); Mapa Topográfico Nacional; Aparato Ibáñez

Summary

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825–1891) was a key figure in 19th-century science, both in Spain and internationally. His life was marked by discipline, sobriety, and a deep vocation for knowledge. Orphaned at the age of seven, he grew up in a strict and solitary environment that shaped his reserved character. At fourteen, he entered the Military Academy of Engineers in Guadalajara, where he stood out for his brilliance, rigor, and command of languages—qualities he maintained throughout his career.

In a century marked by political instability—civil wars, regencies, republics, and restorations—Ibáñez remained focused on his technical work. He participated in the creation of the Topographic Map of Spain, founded and directed the Geographical and Statistical Institute, and designed precision instruments such as the Ibáñez apparatus, with which he measured the Madridejos geodetic base with unprecedented accuracy.

He was also a prominent international figure. He represented Spain in the International Geodetic Association, was its first official president, and played a central role in the creation of a permanent international metrology infrastructure with the creation of the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) operating under the supervision of an International Committee (CIPM) and all of this under a General Conference (CGPM). In 1875, he was appointed President of the International Committee for Weights and Measures (CIPM) after the signing of the Metre Convention, consolidating international scientific cooperation.

In contrast, his private life was discreet and complex. He married twice and had two children, although his noble succession was marred by legal disputes. He died in Nice in 1891, somewhat distanced from official life. However, his legacy lives on in the science of measurement and cartography, and in the technical modernization of a country that was still seeking its place in the Europe of knowledge.

Key words: Geodesy; Metrology; Decimal Metric System; Geographical and Statistical Institute; International Committee of Weights and Measures (CIPM); National Topographic Map; Ibanez Apparatus.

Introducción

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero fue un hombre marcado por la sobriedad, la constancia y un firme sentido del deber, rasgos que definieron su personalidad tanto en el plano profesional como en el personal. Su carácter, según quienes le conocieron, combinaba una dignidad reposada con una introspección profunda, visible en su expresión seria y en una mirada que algunos percibieron como melancólica. Esta posible tristeza reflejada en sus ojos podría estar relacionada con una vida personal menos afortunada que su destacada carrera pública.

Huérfano de padre desde los siete años y único hijo de un matrimonio entre primos, Ibáñez creció en un ambiente solitario y severo que probablemente contribuyó a su reconocida timidez. La influencia militar fue una constante en su vida desde la infancia, y su temprana incorporación al Ejército reforzó su inclinación por la disciplina, el orden y el estudio riguroso. Su paso por la Academia de Ingenieros de Guadalajara confirmó estas disposiciones: fue un alumno meticuloso, aplicado y físicamente robusto, cualidades que mantuvo a lo largo de su vida.

En su madurez, Ibáñez mostró una personalidad metódica, discreta y entregada al trabajo. Se destacó por su dominio de idiomas, su capacidad técnica y su admirable resistencia física e intelectual. Lejos de adoptar una actitud autoritaria, su liderazgo se basó en el respeto que inspiraba su competencia científica y su honestidad intelectual. Aun así, no fue ajeno a los reveses de salud ni a las exigencias humanas de la vida militar y científica: en 1857, por ejemplo, solicitó una baja por enfermedad, mostrando su vulnerabilidad y su necesidad de descanso tras años de esfuerzo continuado (Utesa, 1995).

Aunque fue protagonista de importantes avances geodésicos y estadísticos, su vida privada revela complejidades menos visibles. Contrajo matrimonio en dos ocasiones y tuvo una hija y un hijo, aunque la filiación de la primera estuvo rodeada de ambigüedad. Esta dimensión íntima, marcada por silencios y secretos familiares, añade una nota de humanidad a su perfil.

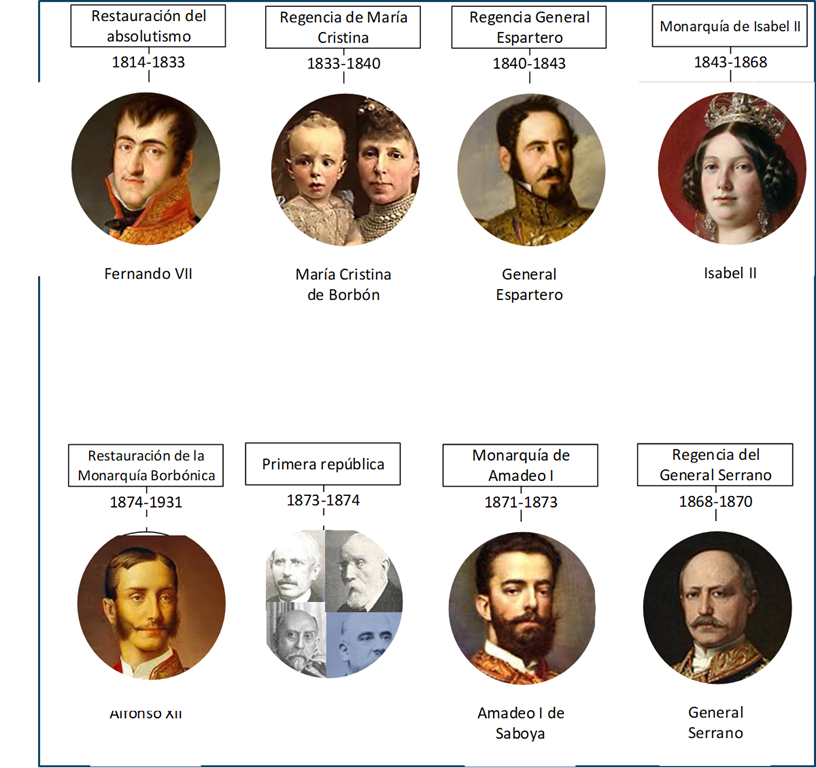

El contexto histórico en el periodo de Carlos Ibáñez de Ibero

Entre 1825 y 1890, España vivió una época tan fascinante como turbulenta. Fue un siglo en constante movimiento, marcado por cambios de gobierno, guerras civiles, ideales enfrentados y un protagonismo militar que, para bien o para mal, moldeó la historia política del país. Un periodo que, más allá de los datos fríos, nos habla de una sociedad que buscaba con desesperación su lugar en la modernidad.

Todo comienza con el reinado de Fernando VII, que reinstauró el absolutismo tras la Guerra de la Independencia. A su muerte en 1833, el país entra en ebullición. La regencia de su viuda, María Cristina, intenta asegurar el trono para su hija Isabel II, pero se desata una lucha feroz: la Primera Guerra Carlista. No era solo un conflicto sucesorio; era una guerra de modelos de país. Absolutistas contra liberales. Tradición frente a cambio. Fue una herida profunda.

A esa primera fractura le siguió una larga cadena de pronunciamientos militares. El general Espartero, héroe liberal, asume la regencia en 1840 y abre una etapa de reformas, pero también de enfrentamientos. Isabel II accede al trono siendo apenas una adolescente y su reinado —largo, complejo, muchas veces contradictorio— se convierte en un campo de batalla entre facciones políticas y generales con ambiciones. Narváez, O’Donnell, Prim… todos dejaron su huella, algunos con reformas, otros con represión (Urteaga, 1996).

En 1868, el país dice basta. La Revolución Gloriosa derroca a Isabel II y abre una etapa nueva, esperanzadora pero inestable. Amadeo I, un monarca importado de Italia, llega con buena voluntad, pero choca contra una realidad ingobernable. Su reinado dura poco. Agotado, abdica. Lo sustituye la Primera República, que nace con ilusión y se descompone en tiempo récord. Cuatro presidentes en dos años. Demasiado para cualquier país.

Y entonces, como tantas veces en el siglo, el Ejército vuelve a entrar en escena. En 1874, el general Pavía disuelve las Cortes a la fuerza. Ese mismo año, el pronunciamiento de Martínez Campos restaura la monarquía en la figura de Alfonso XII. Comienza la Restauración, un sistema diseñado para dar estabilidad —y lo logra, al menos en apariencia— gracias a un pacto entre liberales y conservadores que se turnan en el poder.

Aun así, las tensiones no desaparecen del todo. La Tercera Guerra Carlista (1872–1876), el nacimiento de los movimientos obreros, el regionalismo incipiente… Todo esto se cuece en el trasfondo de una España que avanza, pero que aún arrastra muchas de sus viejas contradicciones. Fue un siglo de pronunciamientos, sí, pero también de esperanzas, de ensayos de modernidad y de un profundo deseo de construir algo nuevo.

El contexto histórico y D. Carlos Ibáñez e Ibañez de Ibero

El siglo XIX fue, para España, un tiempo convulso. Pero también fue una época cargada de aspiraciones, de intentos por alcanzar el progreso que ya despegaba en otros rincones de Europa. Y en medio de este torbellino político y social, emerge una figura que parece tejer un puente entre dos mundos: el militar y el científico. Se trata de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825–1891), un hombre que, más allá del uniforme, fue un apasionado del conocimiento, especialmente de las matemáticas, la geografía y la técnica aplicada (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1863).

La España de aquel entonces se tambaleaba entre monarquías, regencias, repúblicas y pronunciamientos. Las ideas se enfrentaban con más estruendo que entendimiento. En ese caos, el Ejército acabó por convertirse en una herramienta habitual para sofocar crisis y mantener el orden, aunque no fuera esta su función natural. Algunos lo interpretaron como una señal de militarismo, pero otros, como Ricardo de la Cierva o Carlos Seco Serrano, matizan esa visión. Ellos recuerdan que muchos de los generales que tomaban decisiones políticas lo hacían más como portavoces de facciones que como representantes del estamento militar. No eran dictadores, sino hombres empujados por el deterioro del poder civil.

En este escenario inestable, el desarrollo científico y técnico era una tarea titánica. Los proyectos quedaban a menudo paralizados por vaivenes administrativos, por cambios de gobierno, por decretos que anulaban a otros. Aun así, había espacios donde el conocimiento encontraba refugio. Uno de ellos era el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Allí, en sus academias, con disciplina y medios, florecieron generaciones de jóvenes que se formaron como verdaderos especialistas. Ibáñez fue uno de los más brillantes.

Desde muy joven mostró una inclinación clara por las ciencias. Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara a los catorce años, y pronto destacó por su inteligencia, su tesón y su oído excepcional para los idiomas. Dominaba el francés, el inglés y el alemán, lo que más tarde le permitiría mantener un diálogo fluido con la comunidad científica internacional. Su pasión no estaba en los desfiles ni en la gloria bélica: estaba en los planos, en los mapas, en los cálculos. Y eso se notaba.

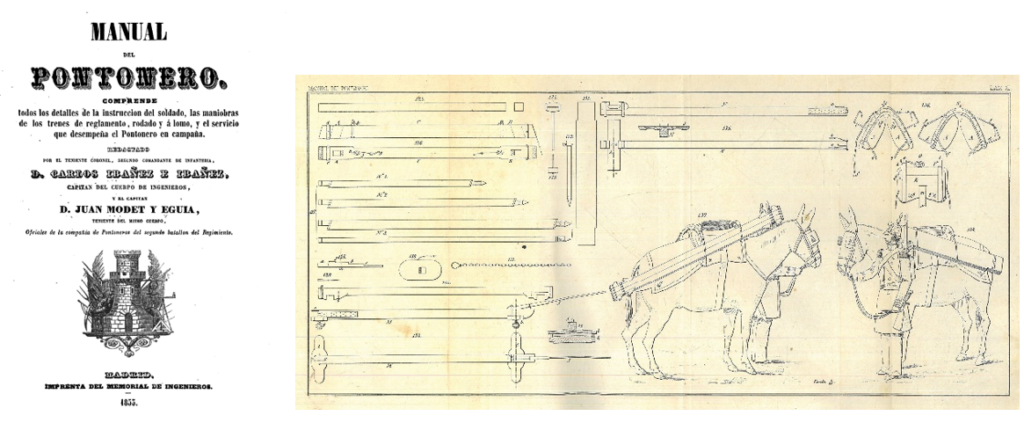

Su hoja de servicios está salpicada de momentos clave. En Portugal, por ejemplo, no combatió directamente, pero realizó un trabajo topográfico impecable. En Madrid, durante las revueltas de 1848, sí intervino con firmeza, lo que le valió una condecoración. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando fue enviado a las escuelas de pontoneros de Europa Central. Allí observó, estudió, preguntó. De vuelta a España, redactó un informe meticuloso y humano, lleno de detalles técnicos, pero también de intuición práctica. De ese viaje nació su obra más reconocida: el Manual del Pontonero, una guía esencial que marcó época en la ingeniería militar.

Aunque continuó recibiendo ascensos y honores militares, Ibáñez tenía claro cuál era su camino. En 1854 se incorpora a la Comisión del Mapa de España. Es entonces cuando comienza, de verdad, su carrera científica. Una carrera que deja huella no solo en la técnica, sino en la forma de pensar de un país. Su legado nos recuerda que, incluso en tiempos de inestabilidad, la vocación, el rigor y el amor por la ciencia pueden abrir caminos sólidos hacia el futuro.

El lado humano del General Ibáñez de Ibero – Una vida entre ciencia, deber y silencio

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero fue mucho más que un ingeniero militar y científico de renombre. Detrás del uniforme y las condecoraciones, había un hombre complejo, discreto, y marcado por una vida personal tan intensa como poco conocida. Este retrato busca, con la precisión de los documentos y la delicadeza del análisis humano, acercarnos a la figura íntima de quien modernizó la geodesia en España y dejó una huella profunda en la historia científica del siglo XIX.

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero nació en Barcelona el 14 de abril de 1825, en el seno de una familia de tradición militar por ambas ramas. Hijo único de Martín Ibáñez de Prado y María del Carmen Ibáñez de Ibero, Carlos heredó no solo el apellido compuesto que lo identificaría, sino también una disposición intelectual y un sentido del deber profundamente ligados a su linaje. Su árbol genealógico, aunque incompleto en la línea materna, permite reconstruir los vínculos familiares que marcaron su infancia y juventud.

Por parte de padre, los orígenes se remontan a Tricio (La Rioja). Su abuelo paterno fue Matías Ibáñez y Martínez, casado con María Antonia Prado y Fernández. De este matrimonio nació Martín Ibáñez de Prado, quien siguió la carrera de armas. Participó con distinción en la Guerra de la Independencia, especialmente en el sitio de Zaragoza, y más tarde alcanzó el grado de Capitán del regimiento de Infantería ligera Voluntarios de Jaén. Murió en Sitges en 1832, víctima de un atentado de índole política, cuando Carlos tenía apenas siete años.

Por vía materna, su abuelo fue Andrés Ibáñez de Ibero y de Ardanaz, natural de Huarte (Navarra), quien ocupó cargos relevantes como Intendente de los Reales Ejércitos y Consejero Honorario de Marina. Su abuela materna fue Ana González del Río, oriunda de Sevilla. De este matrimonio nació María del Carmen Ibáñez de Ibero, madre de Carlos. Cabe destacar que los padres de Ibáñez eran primos hermanos, y contrajeron matrimonio en Barcelona el 21 de enero de 1823, en la parroquia de San Jaime. Él tenía 39 años; ella, 29.

Carlos quedó huérfano de padre a una edad temprana. Fue hijo único, lo que unido a su orfandad pudo influir en su carácter reservado y en su timidez, rasgos comentados en diversos escritos. En 1837, su madre contrajo segundas nupcias con Francisco Aunes, juez cesante de primera instancia, y al hacerlo, la pensión militar que recibía como viuda fue transferida a su hijo, en calidad de huérfano, conforme a lo establecido en el montepío militar.

En 1838, con solo trece años, Carlos ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería América, gracias a una instancia tramitada por su madre para mantenerlo bajo su cuidado. En 1839 solicitó y obtuvo permiso para presentarse a los exámenes de ingreso de la Academia Especial de Ingenieros en Guadalajara, a la que accedió ese mismo año. Su paso por la Academia fue brillante: sobresalió en matemáticas, topografía, idiomas y otras disciplinas clave en la formación del ingeniero militar del siglo XIX.

A lo largo de su carrera, Ibáñez compaginó funciones castrenses con una destacada labor científica. En 1854, tras finalizar su etapa militar activa, fue nombrado miembro de la Comisión del Mapa de España. Junto con el capitán Frutos Saavedra, diseñó un nuevo aparato para la medición de bases geodésicas. Realizó viajes frecuentes a Francia y Alemania en busca de instrumental de precisión y conocimientos actualizados, consolidando su reputación internacional. En paralelo, desarrolló tareas de instrucción técnica en España y promovió innovaciones en formación física para tropas de ingenieros (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1991).

En el ámbito personal, contrajo matrimonio en 1861 con Juana Baboulene Thénié, ciudadana francesa, con quien tuvo una hija, Elena, nacida en 1872. Sin embargo, años más tarde, Juana negó ser la madre biológica, dejando abierto un enigma familiar. En 1878, tras enviudar, Ibáñez volvió a casarse, esta vez con Cecilia Grandchamp y Rosset, suiza, con quien tuvo un hijo, Carlos, nacido en 1882.

En 1870 fundó y asumió la dirección del Instituto Geográfico y Estadístico, desde donde impulsó la modernización cartográfica del Estado. Su prestigio como científico se reflejó en su papel al frente de organismos internacionales como la Asociación Geodésica Internacional o el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Sin embargo, tras años de tensiones políticas y burocráticas, se vio obligado a dimitir en 1889, cerrando una etapa de intensa actividad profesional en España. A partir de entonces, su vida tomaría un giro que lo conduciría al exilio voluntario en Niza, ya alejado de la esfera oficial.

La necesidad de la medida de la Tierra. La medición del arco de meridiano y las primeras definiciones del metro

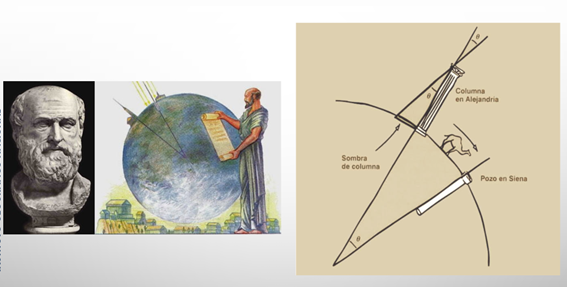

La idea de medir la Tierra no solo es una hazaña científica. Es también un reflejo del asombro humano ante lo que nos rodea. Desde la Antigüedad, el ser humano se ha preguntado cuán grande es el planeta que habita. Uno de los primeros en intentar responder con rigor fue Eratóstenes de Cirene, en el siglo III a. C. Su método fue tan elegante como audaz: observó que en Siena (actual Asuán) el Sol caía verticalmente al mediodía del solsticio de verano, mientras que en Alejandría proyectaba una sombra. Con esta diferencia angular, y sabiendo la distancia entre ambas ciudades, calculó la circunferencia terrestre. El resultado, sorprendentemente cercano al valor real, nos recuerda cuánta precisión se puede lograr con pensamiento claro y un poco de geometría.

Pero pronto surgió una necesidad más profunda: no solo saber cuán grande era la Tierra, sino también cuál era su forma. ¿Es una esfera perfecta? ¿Está achatada por los polos? Las respuestas comenzaron a llegar en el siglo XVIII. Para comprobar si Newton tenía razón al decir que la Tierra se ensancha por el ecuador, Francia organizó dos expediciones épicas. Una fue al calor del Virreinato del Perú, donde Bouguer y La Condamine lucharon contra la selva, las montañas y el olvido. En esta expedición también participaron dos eminentes militares españoles: Jorge Juan y Antonio de Ulloa. La otra se dirigió a la Laponia sueca, al frío polar, bajo el liderazgo de Maupertuis. Ambas midieron un arco de meridiano y, con enorme esfuerzo, confirmaron que los grados de latitud eran más largos cerca de los polos. Newton tenía razón.

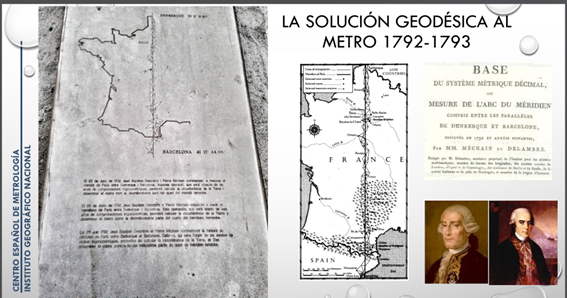

En el siglo XIX, los intentos no cesaron. Uno de los más célebres fue el que unió Dunkerque y Barcelona. Delambre y Méchain, protagonistas de esta aventura, recorrieron miles de kilómetros con instrumentos pesados y mapas incompletos, en medio de guerras y tensiones políticas. Su objetivo era noble y simbólico: medir un meridiano para definir una nueva unidad de longitud —el metro— basada en la Tierra misma. Y lo lograron, aunque no sin errores, dudas y una buena dosis de angustia personal.

La medición de arcos de meridiano no solo fue fundamental para comprender con precisión la forma y dimensiones de la Tierra, sino que también desempeñó un papel clave en uno de los hitos más trascendentes de la historia de la metrología: la definición del metro. A finales del siglo XVIII, en plena Ilustración, la Revolución Francesa impulsó un cambio radical en los sistemas de medida, con el objetivo de establecer unidades universales, estables y desligadas de patrones arbitrarios o locales. Para ello, se decidió definir el metro como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que va del Ecuador al Polo.

Esta elección convertía al planeta en patrón de medida y a la ciencia en árbitro del orden. La expedición de Delambre y Méchain, que midió con enorme esfuerzo el arco comprendido entre Dunkerque y Barcelona, fue el pilar técnico de este nuevo sistema. Aunque enfrentaron dificultades geográficas, políticas e incluso personales, su trabajo consolidó una visión racional y global de la medición. La adopción del metro como unidad base marcó el inicio del Sistema Métrico Decimal y abrió el camino hacia la normalización internacional de las magnitudes físicas, un paso decisivo para el desarrollo científico, tecnológico y económico de la modernidad.

Más al este, el alemán-ruso Friedrich Struve llevó esta ambición aún más lejos. Su Arco geodésico, medido entre 1816 y 1855, se extendía desde Noruega hasta el mar Negro. Más de 2800 km, cubriendo lo que hoy son diez países. Fue una de las primeras colaboraciones científicas internacionales, y una proeza de precisión en plena era pre-digital. El arco geodésico de Struve fue declarado Patrimonio Científico de la Humanidad por la UNESCO en 1993.

La medición de las bases en España

La medición de bases geodésicas constituyó uno de los pilares fundamentales de la geodesia moderna en el siglo XIX, y Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero desempeñó un papel determinante en su desarrollo técnico, metodológico y operativo. Desde sus primeros encargos como oficial ingeniero, Ibáñez comprendió que la precisión en la medición de las bases era condición indispensable para garantizar la fiabilidad de las triangulaciones nacionales y su integración en redes europeas más amplias (Soler T. R.-M., 2006).

En 1854, junto con Frutos Saavedra, Ibáñez fue comisionado a Francia y Alemania para estudiar métodos y aparatos avanzados de medición. De ese viaje surgió el diseño de un aparato propio para medir bases geodésicas, construido en París por el prestigioso fabricante Brunner (Brenni, 1996). Este instrumento, que se conocería como la “regla española”, fue una verdadera innovación técnica: consistía en una regla de platino que formaba un termómetro metálico junto a otra de latón, ambas montadas sobre un banco de hierro. Su diseño permitía controlar la dilatación térmica y asegurar una precisión sin precedentes en campo.

Con este aparato se llevó a cabo la medición de la base de Madridejos (Toledo) entre mayo y octubre de 1858. Participaron, además de Ibáñez y Saavedra, los capitanes Fernando Monet y Cesáreo Quiroga. El éxito fue rotundo: se alcanzó un error probable de tan solo 1:5 800 000 sobre una longitud de 14 662,885 metros, superando ampliamente los resultados logrados en Europa hasta ese momento.

La tabla siguiente sintetiza algunos de los errores probables alcanzados en la época, según el aparato utilizado:

| Regla | Año | Error probable | Longitud medida/hora |

| Borda (Francia) | 1798 | 1:200 000 | 60 m/h |

| Colby (Reino Unido) | 1827 | 1:400 000 | 34 m/h |

| Struve (Rusia) | 1827 | 1:1.200 000 | 70 m/h |

| Ibáñez (bimetálica) | 1858 | 1:5.800 000 | 30 m/h |

| Ibáñez (monometálica) | 1868 | 1:2 200 000 | 200 m/h |

No conforme con este hito, Ibáñez desarrolló posteriormente una regla monometálica, conocida como la regla española o aparato de Ibáñez, menos precisa pero mucho más rápida y práctica. Con ella se midieron tres bases en las Islas Baleares: en Mallorca (2100 m), Ibiza (1664 m) y Menorca (2360 m), con un error de 1:2 200 000, lo que seguía superando ampliamente los estándares internacionales de la época.

Las reglas de medición geodésica diseñadas por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero no solo marcaron un hito en la historia técnica de España, sino que también fueron reconocidas y empleadas en varios países europeos, lo que demuestra el impacto internacional de sus innovaciones en el ámbito de la geodesia del siglo XIX.

El primero y más claro ejemplo de aplicación exterior fue Suiza. El gobierno suizo, a través de su servicio geodésico, solicitó expresamente el aparato de Ibáñez para la medición de la base de Aarberg, una longitud de aproximadamente 2400 metros. Este encargo fue gestionado por el célebre geodesta suizo Emil Plantamour, entonces director del Observatorio de Ginebra y colaborador de la Asociación Geodésica Internacional. La elección de la regla española se debió a su probada precisión, superior a la de otros instrumentos disponibles en ese momento.

Además, las reglas de Ibáñez fueron sometidas a ensayos y comparaciones en el Reino Unido. En Southampton, fueron cotejadas con el patrón inglés de la yarda, que se conservaba en el Ordnance Survey. Esta comparación fue fundamental para validar la compatibilidad de los patrones métricos continentales con los patrones anglosajones, lo que muestra la relevancia de la tecnología de Ibáñez en el contexto de la estandarización internacional.

También se conoce su difusión técnica a través de presentaciones en los congresos de la Asociación Geodésica Internacional, donde el aparato fue estudiado con interés por especialistas de Francia, Alemania, Bélgica, Rusia, Austria-Hungría y otros países miembros. En estos encuentros, la regla de Ibáñez se convirtió en objeto de referencia para la mejora de las técnicas de medición de bases geodésicas, siendo citada y evaluada como modelo en varios informes técnicos publicados por dicha Asociación.

Asimismo, hay indicios documentales de que su método y aparato fueron examinados por servicios geodésicos de Italia y los Países Bajos, aunque no está confirmada su utilización directa en campo. En cualquier caso, el hecho de que la regla española fuera tomada como referencia por múltiples servicios nacionales evidencia el grado de sofisticación que Ibáñez supo alcanzar, situando a la ciencia española en un lugar destacado dentro del movimiento de cooperación geodésica europea del siglo XIX.

En resumen, las reglas de Ibáñez fueron empleadas o reconocidas en Suiza, Reino Unido, Egipto y ampliamente estudiadas en Francia, Alemania, Rusia, Austria-Hungría, Bélgica, Italia y los Países Bajos, consolidando así su contribución a la geodesia internacional como una de las más relevantes de su tiempo.

La Base Geodésica de Madridejos

En 1857, después de dos años de trabajo y exhaustivas modificaciones de diseño por parte tanto de Brunner como de Ibáñez de Ibero, es entregada la regla a la Comisión del Mapa. Se trataba de una regla de 4 metros de longitud dotada de una tecnología muy ingeniosa, con dobles barras de latón y platino para deducir la temperatura mediante fórmulas en base a las diferencias de lectura por dilatación. Las barras descansaban sobre 14 cilindros giratorios que permitían la libre dilatación. Las lecturas se hacían con microscopios micrométricos en los extremos de la regla, que tenían grabada la graduación, apreciando hasta la micra (milésima de milímetro). El equipo se completaba con trípodes y sillares de rocas para su estacionamiento y anteojos colimadores para la alineación de las sucesivas posiciones.

En ese mismo año se trabaja en la monumentación de la base geodésica, consistente en los extremos de la misma en sillares de roca con grandes cimentaciones rellenas de arcilla y materializados los puntos de la base por sendos cilindros de platino grabados y embutidos en los sillares. También se realiza el desbroce y apisonado de los 14 kilómetros de la base con una franja de unos 8 metros de anchura y la construcción de cuatro vértices geodésicos intermedios y otros cuatro en los laterales, conformando una red geodésica.

La elección de Madridejos respondía a la necesidad de un terreno llano y central en la Península.

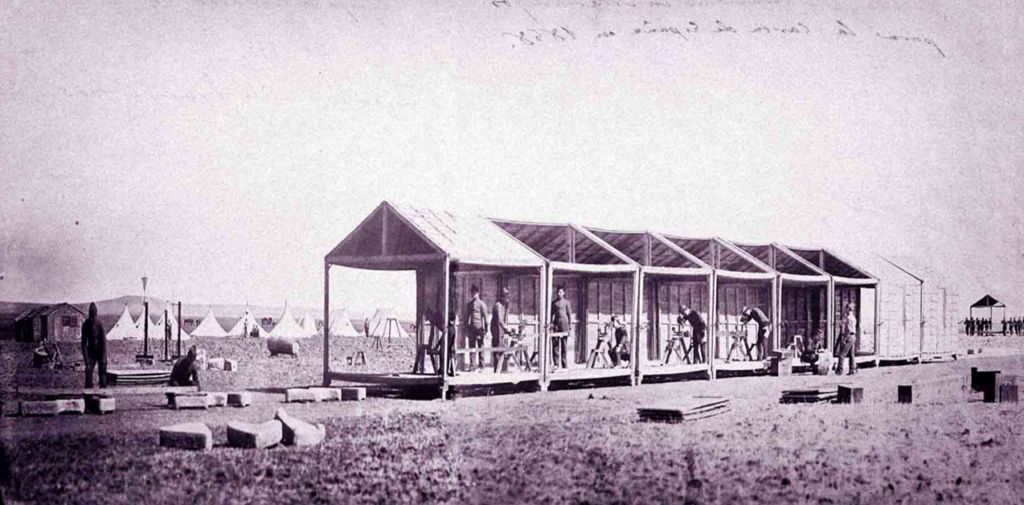

En 1858, entre mayo y septiembre, durante 78 días y un avance promedio de 240 metros medidos cada día, se realiza la medición de la base geodésica. El estacionamiento de las sucesivas posiciones de la regla a lo largo de la alineación se realizaba sobre trípodes apoyados en sillares de piedra de 130 kilogramos y protegidas del sol y viento por 8 casetas móviles de madera que se iban desplazando a medida que avanzaba el proceso. Estas casetas tenían una abertura en el suelo, de tal forma que el efecto de los operarios que estaban pisando el suelo de madera no tenía influencia sobre la estabilidad de la regla, apoyada en los trípodes y sillares de piedra apoyados sobre el terreno.

Una vez realizada la medición completa de la base, que había sido dividida en cinco tramos por la construcción de los cuatro vértices intermedios, se vuelve a remedir el tramo central de la misma en otros doce días, arrojando una asombrosa diferencia entre esta medición y la anterior de 0,19 milímetros en esos casi 3 kilómetros de distancia. Además, teniendo en cuenta esta medición del tramo central, se hacen observaciones angulares desde los vértices exteriores para de esta forma comprobar toda la distancia de la base por métodos angulares, obteniendo por esta triangulación una diferencia total de 4 milímetros respecto a la medición con la regla en los 14 kilómetros. De la remedición del tramo central se concluye que, estadísticamente, el error probable de la medida es de 2,5 milímetros (Ibañez e Ibález de Ibero, 1863).

Esta metodología, instrumentación y a la postre, la precisión alcanzada en la medida de la base, asombra a la comunidad geodésica internacional. Los trabajos son publicados en un libro, también traducido al francés, y el joven Ibáñez de Ibero empieza a ganar prestigio internacional. Nunca antes se había hecho una medición de una precisión similar y tuvieron que transcurrir más de 120 años para llegar a conseguirla mediante distanciometría electrónica de alta precisión.

Gracias a este trabajo se avanza considerablemente en la construcción de la red geodésica española, fundamental para la formación de un Mapa Topográfico Nacional. Ibáñez de Ibero también contribuye de manera notable en la observación de ésta y la medida con la regla diseñada posteriormente, de cinco bases periféricas, y en 1865 la red geodésica fundamental que se había diseñado queda completada.

Carlos Ibáñez de Ibero tras su dimisión (1889–1891): retiro, exilio, muerte y el complejo litigio sucesorio

La etapa final de la vida del General Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, tras su dimisión como Director General del Instituto Geográfico y Estadístico en 1889, estuvo marcada por el desencanto, el exilio voluntario y una serie de complicaciones personales y jurídicas que contrastan fuertemente con el esplendor técnico e institucional de su trayectoria anterior. Con casi 65 años, y tras décadas de servicio riguroso al Estado español y a la ciencia europea, Ibáñez se retiró discretamente, aunque no sin dolor, de la esfera pública.

Su dimisión fue fruto de tensiones internas en el Ministerio de Fomento, vinculadas a diferencias de criterio y a un progresivo aislamiento dentro del cuerpo técnico que él mismo había ayudado a fundar. A pesar de su prestigio internacional, que seguía intacto —seguía siendo presidente honorario de la Asociación Geodésica Internacional—, el ambiente político y burocrático en España había cambiado. Decepcionado, Ibáñez se trasladó con su segunda esposa, Cecilia Grandchamp, y sus hijos a Niza.

Fue allí, en Niza, donde falleció el 28 de enero de 1891, tras una breve pero intensa enfermedad pulmonar. La noticia llegó a Madrid con cierto retraso y, según se ha documentado, generó una respuesta institucional fría, casi indiferente. El entierro fue costeado y gestionado en gran parte por el coronel José Navarrete, quien defendió públicamente el legado de Ibáñez en un momento de visible desatención oficial. El Instituto Geográfico organizó una modesta ceremonia en su memoria, pero el impacto emocional de su muerte fue mucho mayor entre sus colaboradores más cercanos que en los despachos oficiales.

Tras su fallecimiento, el título nobiliario que le había sido otorgado en 1889, el marquesado de Mulhacén, se convirtió en objeto de una disputa legal prolongada. Dos personas lo reclamaron: su hija Elena, nacida en 1872, cuya maternidad fue siempre negada por la primera esposa de Ibáñez, Juana Baboulene; y su hijo Carlos, nacido en 1882 del segundo matrimonio con Cecilia Grandchamp. La controversia no era solo una cuestión de herencia simbólica, sino también legal: se acusó póstumamente al general de poligamia, basándose en la premisa de que su segundo matrimonio habría sido inválido si el primero no se había disuelto canónicamente.

El litigio derivó en un juicio canónico y otro civil, desarrollados entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El hijo menor, Carlos, defendió su legitimidad con documentación suiza y española; Elena, por su parte, recibió el respaldo de un sector de la familia Baboulene. Finalmente, el marquesado quedó en suspenso y no fue oficialmente rehabilitado hasta varias décadas después.

Este episodio final —doloroso, incluso injusto— no empaña la grandeza de la figura de Ibáñez, pero sí revela las contradicciones entre su admirable vida pública y una esfera privada más confusa y vulnerable. Murió con honor, pero también con silencios no resueltos, como ocurre tantas veces con quienes dedican su vida entera al servicio del conocimiento.

El encuentro entre la metrología y la Geodesia

El general Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, figura central en la geodesia del siglo XIX, entendió —con una claridad poco común en su tiempo— que no bastaba con medir bien: era imprescindible saber con qué se medía. La precisión, para él, no era una abstracción matemática, sino un compromiso con la verdad del mundo físico. Y en ese contexto, la definición correcta del metro no era solo una necesidad técnica, sino una urgencia científica y, en cierto modo, moral.

Durante décadas, cada país había utilizado sus propios patrones de longitud. Varas, toesas, pies… una diversidad que en el laboratorio podía tolerarse, pero que, en el campo geodésico, donde se pretendía “dar métrica” al planeta y unir redes trianguladas entre naciones, se volvía insostenible. Ibáñez lo sabía bien. Si quería que las bases geodésicas medidas en España fueran comparables con las de Francia, Rusia o Suiza, debía existir una unidad común, estable, aceptada por todos. Una unidad que no dependiera del capricho de las costumbres, sino del rigor de la ciencia.

Por eso defendió el metro. Un metro definido, no de forma arbitraria, sino como una fracción del meridiano terrestre. Es decir, un metro que nacía de la propia Tierra. Que la representaba. Que la honraba. Este ideal —tan ilustrado como práctico— guió su participación en la verificación del patrón internacional de platino-iridio adoptado en 1889. No fue una tarea menor: implicó comparar patrones nacionales, calibrar instrumentos con una meticulosidad extraordinaria y someter cada decisión a criterios de reproducibilidad y consenso internacional.

Ibáñez no se limitó a aplicar el metro; ayudó a consolidarlo. Desde su puesto al frente del Instituto Geográfico y Estadístico, incorporó esta unidad en todos los trabajos oficiales y la promovió como estándar en las redes de triangulación nacionales. Pero también lo hizo como vicepresidente, y luego presidente, de la Asociación Geodésica Internacional, donde supo combinar ciencia y diplomacia con admirable equilibrio (Soler, 1996).

En el fondo, lo que defendía era algo muy humano: la necesidad de un lenguaje común. Un acuerdo. Una forma de decir “esto mide lo mismo aquí y en cualquier lugar del mundo”. Porque si la Tierra era una sola, ¿por qué no medirla con una sola unidad?

Así, en esa confluencia entre metrología y geodesia, entre precisión técnica y vocación universal, Ibáñez dejó una huella que aún perdura. Su metro no fue solo una herramienta. Fue también una promesa de entendimiento común, basada en el rigor, la cooperación… y una fe profunda en la ciencia como puente entre los pueblos.

Conclusiones y reflexiones finales

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero representa una figura excepcional en la historia de la ciencia y la técnica en la España del siglo XIX. Su vida, marcada por la disciplina del servicio militar y la rigurosidad del pensamiento científico, dejó una huella profunda en la geodesia, la cartografía y la metrología internacional. Supo conjugar la precisión matemática con una visión institucional moderna, impulsando la creación del Instituto Geográfico y Estadístico y participando activamente en organismos europeos cuando España aún buscaba su lugar en la ciencia global. Pero más allá de sus logros técnicos, Ibáñez encarnó un ideal humano: el de quien trabaja con constancia silenciosa, sin estridencias, guiado por una fe profunda en el conocimiento como motor de progreso.

Su vida no estuvo exenta de sombras: el exilio, la frialdad institucional al final de sus días, y las dificultades familiares que siguieron a su muerte revelan el precio íntimo del compromiso público. Aun así, su legado permanece. No solo en los mapas, las cifras o las memorias científicas, sino también en la dignidad con la que enfrentó su tiempo. En él se funden el científico, el soldado y el ciudadano. Su obra sigue hablándonos, con rigor y con la emoción de quien puede considerarse el padre de la geodesia y la metrología moderna.

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero desempeñó un papel esencial en la institucionalización de la ciencia metrológica y geodésica a nivel mundial. En 1875, tras la firma de la Convención del Metro, fue nombrado primer presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), cargo que ocuparía hasta su muerte en 1891. Desde ese puesto, lideró los trabajos que permitieron la creación de un Sistema de Unidades internacionalmente reconocido, una de las mayores conquistas científicas de la humanidad. Más allá de la metrología, su visión abarcaba también la forma del planeta. En 1873, asumió la presidencia de la Comisión Permanente de la Asociación Geodésica Europea y, en 1887, se convirtió en el primer presidente oficial de la Asociación Geodésica Internacional. Su voz era escuchada con respeto en los congresos internacionales. Era un ingeniero, sí, pero también un diplomático de la ciencia.

En su país, Ibáñez dejó una huella profunda. En 1870 fue nombrado primer director del recién creado Instituto Geográfico y Estadístico, un organismo que él mismo contribuyó a diseñar y que transformó la manera de entender el territorio español. Bajo su dirección, se emprendió el ambicioso proyecto del Mapa Topográfico Nacional, una obra de precisión y de país. También diseñó el “Aparato Ibáñez”, un instrumento de medición geodésica que pronto traspasó fronteras. A pesar del convulso panorama político español del siglo XIX, logró mantenerse siempre en un segundo plano, centrado en su misión técnica, respetado por todas las corrientes. Fue, en definitiva, un servidor público que supo hacer de la ciencia una herramienta de Estado.

Los méritos de Carlos Ibáñez no pasaron desapercibidos. En 1890, la Academia de Ciencias de Francia le concedió el prestigioso Premio Poncelet, uno de los mayores honores que un científico europeo podía recibir en aquella época. También fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y condecorado por numerosos países. Francia le otorgó el rango de Gran Oficial de la Legión de Honor; Bélgica, Portugal, Egipto y Argentina también lo reconocieron. Más allá de las medallas, lo que permanece es el eco de una vida entregada al conocimiento. Su legado perdura no solo en los archivos, sino en cada coordenada que aún usamos para orientarnos en el mundo.

Bibliografía

Brenni, P. (1996). 19th century french scientific instrument makers. XI: The Brunners and Paul Gaultier. Bulletin of the Scientific Instrument Society, 49: 3-8.

Ibañez e Ibález de Ibero, C. e. (1863). Base centrale de la triangulation géodésique.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. (1863). Discurso en la recepción púlica del Sr. D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Madrid.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. (1991). Conmemoración del centenario del General Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Madrid.

Soler, T. (1996). A profile of General Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Journal of Geodesy, 71; 176-188.

Soler, T. R.-M. (2006). Letters from Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero to Aimé Laussedat: new sources for the history of nineteenth century geodesy. Journal of Geodesy, 80: 313-321.

Urteaga, L. N. (1996). Geografía, estadística y catastro en España. 1856 – 1870. Barcelona: El Serbal.

Utesa, C. (1995). CIENCIA Y MILICIA EN EL SIGLO XIX EN ESPAÑA: El General Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Madrid: Instituto Geográfico Nacional.

Comentarios